内山茂男

1986年10月18日(土)未明に皆既月食がありました。皆既食の始まりが 3h41m で皆既終了が 4h55m。

皆既中に薄明が始まり、部分食が終わる少し前に月が沈んでいくというものです。この月食を見るために、私は奥武蔵グリーンラインの丸山展望台に行きました。

私は、大学時代に奥武蔵グリーンライン付近をよく車で走っていて、この展望台なら見晴らしがよいことを知っていました。

西の空に沈む月食を見るのにこの展望台はよい場所です。

皆既月食は、自宅近くでも見られます。望遠鏡で皆既中の月を狙うのでしたら遠征の必要はありません。どうして遠征したのかは記憶にありません。

おそらく、空の暗いところで皆既月食を見ることや、西の山々に沈んでいく月食を撮影することを考えていたのでしょう。

そのような見晴らしの良い展望台ですが、その夜は私以外に誰も来ませんでした。一人静かに月食を楽しんでいました。

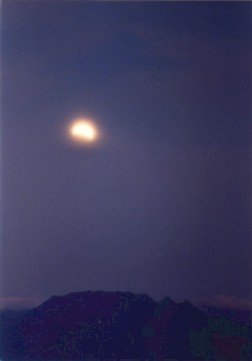

皆既月食が終わり、薄明で少しずつ空が明るくなってくると、山々が少しずつ見えてきます。徐々に見えてきてからわかったのですが、

ちょうど月の方向に特徴的な凸凹した山があるのです。両神山です。月が大きく欠けている頃は、まだ地上が暗くてよく写りません。

時間とともに少しずつ空が明るくなって、両神山も写るようになってきます。

もう少し時間が経てば両神山と月食が明るさのバランスよく写りそうなのですが、低空には薄い雲がありました。月が薄雲にかかるとボケて写ってしまいます。

何枚か撮影した中で、月食のかけ具合、空の明るさ、両神山の写り具合、薄雲の影響のバランスを考えて選んだ一枚が右の写真です。

低空の薄雲さえなければもっと良い写真が撮れたので、この雲は残念です。

現在では、地上の景色と天体の様子を、シミュレーションソフトで事前にチェックできますので、良い撮影地を選んで素晴らしい写真を撮る方がたくさんいます。

しかし、そのような技術もなく、星景写真もまだ一般的ではなかった時代に、偶然に良い山と月食が出会ったこの写真は、私にとっては印象的な一枚です。

低空の月食は、必ず薄明中です。月が低ければ低いほど薄明が明るく地上が移りやすくなります。 1986年の月食からしばらくは、このことを忘れていたようですが、最近は気にするようになりました。狙うのは「身近な景色」と月食です。

手賀大橋の上にのぼる部分月食

2014年4月15日

月食終了近くで月の出となった月食。

月は皆既中のように赤いが、大気による減光のため。もっと低空で撮影したかったが、これより低空だと靄にかすんで、あまり写らなかった。

お気に入りの写真で、自宅PCの壁紙にしている。

手賀沼の風景からのぼる部分月食

2021年11月19日

欠け始めたところで月の出となり、その後すばるの近くで皆既食となった月食。

低空に雲があり、この写真では月食だというのがわからないが、この時間であれば地上がこのくらい写るということを示すために掲載。

流山橋からのぼる半影月食

2025年3月14日

月の出の頃に本影食が終わった月食で、このときは半影月食(右上が暗い)。

江戸川の土手の埼玉県側から千葉県方面を撮影。

手賀大橋に沈む部分月食

2025年9月8日

皆既食後、部分食が終わる前の写真。月没前に部分食が終了するので、月がやや高いうちに撮影。

橋らしさを考えて、大型車両が通過する瞬間を狙って撮影。

月の出(または月没)の頃の低空で、部分月食となり、地上の景色もよく写っている、というのが理想なのですが、 どうしても低空には靄や雲があることが多く、月が少し高くなると地上が暗くなってしまいます。ちょうどよい月食もめったにありません。 次のチャンスは2028年7月7日の部分月食(日の出の頃に部分食終了)です。

この文章は、私の所属する“さいたま☆天文同好会”の会報「まがたま」125号 (2025年10月発行;特集「夜の出会い」)に掲載したものを、一部書き直したものです。

| 内山Top | “まがたま”の部屋 |