内山茂男

私は、ずいぶん以前に一度だけ人工衛星の落下を目撃したことがあります。そのとき、私は九十九里海岸で星を見ていました。

あるとき、西の空でちょっと明るく輝く光点がゆっくり動いてくるのに気が付きました。飛行機かな? そう思いながら双眼鏡を向けました。

すると、明るい光点を先頭にいくつもの光点が続いています。明るい光点から破片がバラバラと出てくるのが見えます。それはとても美しい光景で、双眼鏡から目が離せません。

上空を通って、東の低空に行くまで見えていました。地上から見た速さは飛行機より少し速い程度に感じでした。

人工衛星の“落下”と言いますが、上から落ちてくるようには見えません。ほぼ水平に移動していくのが長時間見えたのです。

それがいつのことなのか記録を探してみました。まず、会報“まがたま”。いろいろなことを記事として書いてきましたが、その中には見つけられませんでした。

ボイス(会報内の短文での報告)も確認しましたが、こちらにも書いてありませんでした。

1993年のボイスには、人工衛星の落下かもしれないと思った火球のことが書いてありましたが、私が見た人工衛星の落下はこれより以前であったはずなので、

私がこの同好会に入会(1992年)する前だったのでしょう。

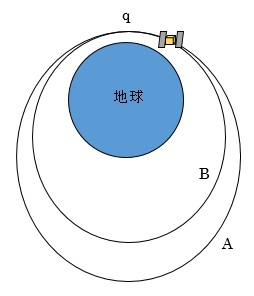

人工衛星はケプラーの第1法則に従い、地球(の中心)を焦点とする楕円軌道を公転します。何の抵抗もなければ、ほとんど同じ軌道を公転し続けます。 しかし、人工衛星の軌道でも、非常に薄いながら大気があり、その抵抗を受けます。大気の濃さは、上空に行くと指数関数的に減少しますので、 人工衛星は地表に最も近づく“近地点q”の頃だけに大気の抵抗を少しだけ受ける、と考えてだいたいよいのです。 すると、人工衛星の軌道は、図のAからBのように、近地点距離はあまり変わらず、遠地点距離が小さくなっていきます。 すなわち、軌道が徐々に円軌道に近づいてくるのです。最終的には、ほぼ円軌道になって、徐々に高度を下げて、やがて大気が濃くなるために、 人工衛星が壊れながら発光、落下となるのです。ほぼ円軌道で大気に突入しますから、「人工衛星の落下」と言っても、上から下への落下というよりも、 ほぼ水平に突入してくるわけです。探査機はやぶさの大気突入映像を覚えている方も少なくないでしょうが、 あれは地球周回軌道ではない軌道からの突入ですので、大火球と同様の上から下への(斜めの)落下でした。 しかし、地球周回軌道の人工衛星の落下は、ほぼ水平に突入してくるのです。

人工衛星が壊れながら突入してくる際には、大気の抵抗を受けやすいものが遅れるようになるので、大気の抵抗に負けない大きい塊が先頭になるのが普通です。 結果的に、最も明るく発光するものが先頭になり、やや小さなものがボロボロと剥がれるように分離していったものが遅れていく姿が見られるのです。

人工衛星は、その後も増え続けました。特に、スターリンク衛星の大量の打ち上げにより、天体写真には人工衛星がたくさん写るようになっています。 夜空を見上げていてたまに見られる人工衛星はちょっと楽しい存在ですが、これほど人工衛星が多いのは正直言って不快です。 そもそも、宇宙(地球周回軌道)を私企業が自由に使うということについても、個人的にはあまりよいとは思っていません。 すでに、スペースデブリの問題が深刻になりつつある状況の中で、これほど衛星が次々と打ち上げられると、衛星同士の衝突の可能性も高まってきますし、 もしもそんなことが起きたら大量のスペースデブリが発生するのです。

ただ、スターリンク衛星の高度はあまり高くないようで、すでにその落下が始まっているようです。 これほど多くの人工衛星を打ち上げているのですから、当然これからは人工衛星の落下を目撃するチャンスも増えることでしょう。 これは、正直言って、楽しみです。

特に期待できるのは、太陽活動の極大期。太陽活動が活発になると、人工衛星軌道付近の大気濃度が上昇するそうですから、人工衛星の落下も増えるはずです。 次の太陽活動極大期には、そろそろ落下しそうな人工衛星も多くなっているでしょう。その頃までには、人工衛星落下のデータが十分集まって、 その経験をもとにAIが「落下予報」を出せるようになっているかもしれません。 もしかしたら、何個もの衛星が次々と大気突入する「人工衛星落下群」のようなことが起きるかもしれません。ぜひ見たいものです。 予報ができるようにはならなくても、落下は確実に増えるはずなので、今後の星見の時には双眼鏡をいつでも手にできるところに用意しておきたいものです。

この文章は、私の所属する“さいたま☆天文同好会”の会報「まがたま」124号 (2025年6月発行;特集「SF」)に掲載したものを、一部書き直したものです。

| 内山Top | “まがたま”の部屋 |