by 内山茂男

流星群の出現状況は通常“ZHR”で表されます。ここでは、眼視観測結果からZHRを求める方法を説明します。

ZHRとは、Zenithal Hourly Rateの頭文字で、「理想的な条件下で、1人の観測者が観測できる、1時間あたりの群流星数」です。理想的な条件というのは、 雲量0(観測視野をさえぎるものなし)、最微星6.5等まで見える空で、輻射点は天頂にあるとき、というものです。

眼視観測で得られた流星数から、以下のような補正等を行なって、ZHRを算出することができます。

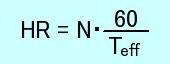

あたりまえですが、長い時間観測していれば、それだけ多くの流星を見ることができます。そこで、“1時間あたり”の流星数を次の式で求めます。 この1時間あたりの流星数を HR (Hourly Rate) と呼んでいます。

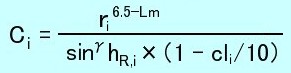

| ・・・(1) |

N は観測した群流星数、Teff は、観測時間を分で表したものです。

観測途中に短時間の中断があった場合、Teffは中断を除いた観測時間です。

雲があれば、観測できる流星数が減ります。また、暗い星が見えない空では、観測できる流星数も減ります。

すなわち、雲がなければ、暗い星まで見える良い空であれば、もっとたくさんの流星が観測できたはずです。

このように、「雲などの観測視野を遮るものがなく、6.5等星まで見える空であれば、このくらいの流星数が見えたであろう」というものがCHRです。

CHRとはCorrected Hourly Rateの頭文字です。 ただし、私が見た範囲では、英語の文献に群流星のCHRというものは出てきません。ここで、CHRとしているものをHRとして表現していると思われるケースはあります。 しかし、HR → CHR → ZHR とした方が解説しやすいですし、日本では以前からCHRを使ってきましたので、ここではCHRを用います。

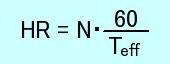

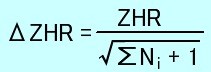

CHRは次の式で求められます。

| ・・・(2) |

cl は雲量、Lm は最微星、r は光度比です。

観測視野の3割程度雲があれば、雲量3とします。雲量は整数で表す必要はなく、小数を用いることもあります。

また、観測視野内にあれば、雲以外の障害物も含みます。

| (2)式の |  | の部分が、雲量による補正です。 |

(2)式の ・r6.5-Lm の部分が最微星補正です。r は光度比、Lm は最微等級です。

流星は明るいものより暗いものの方が多いものです。流星が1等級暗くなると流星数が r 倍に増えているとき、この r を光度比と呼びます(図1、表1)。 光度比の値が大きい流星群は暗い流星が急速に多くなる(明るい流星の割合が少ない)ということを意味し、 逆に光度比の値が小さい流星群は暗いものがあまり多くならない(明るい流星の割合が多い)ということを意味します。

| 表1. 光度比が2.0の場合の例 | |||||||||

| 等級 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 実流星数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |

流星の等級が1等級暗くなる毎に、表の流星数が2倍ずつに増えているのがわかると思います。 ただし、この表で示したのはわかりやすく示した例です。現実には、このようにきれいな関係にはならず、大体このくらいの関係になるということです。

ZHRの補正に使用する光度比 r は、本来であれば観測データから求めるべきです。しかし、信頼できる光度比を求めるには大量の光度分布データが必要で、 速報集計等では光度比の値を仮定して算出しています。通常は2.0程度で、明るい流星の割合が多い流星群では値をやや小さく(1.8程度、まれに1.6程度)、 暗い流星の割合が多い流星群では値をやや大きく(2.2~2.4程度)にしています。 ただし、光度比を大きく仮定すると、最微星補正が大きくなり、ZHRを算出する際に過修正になる恐れがありますので、注意が必要です。

明るい流星では視野のはじの方に出現しても気がつきますが、暗い流星では視野中心付近でないと気がつきませんし、 暗い流星は中心近くに出現しても気がつかない場合があります。観測視野(半径50度)内での流星に気がつく割合を“認識率”と呼びます。

実流星数×認識率=観測流星数

この認識率は、空の状態(最微星)と流星等級の差で決まると考えられています。結果的に最微星が1等級明るくなると、各等級の認識率が下がり(表2、図2)、 各等級の観測流星数が減少します(表2、図3)。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この表で示した例の場合、観測流星数は 実流星数×認識率 で計算後、小数点以下を四捨五入しています。

最微星6.5等と5.5等の場合の合計流星数は、それぞれ53個と26個で、最微星が1等級明るい条件では観測流星数がほぼ2分の1(光度比2.0の例)になっています。

このように、光度比が r の場合、最微星が1等級明るくなる毎に、観測流星数は 1/r に減少してしまうと考えられるのです。

最微星等級Lm(<6.5)のときには、最微星6.5等の場合と比較して、

観測流星数が 1/r6.5-Lm に減少してしまいます。このため、最微星6.5等の場合に観測できたはずの流星数を求める場合には、

観測流星数に r6.5-Lm を掛けるのです。

日本では、比較的長期にわたり、最微星補正の計算方法に「小槇F」というものが使われてきました。これは、次のように算出します。

|

CHR = HR ÷ 小槇F | ||||||||||||||||||

ベテランの方には、若い頃に流星に関するガイドブック等(例:流星観測ガイドブック、流星Ⅰ)でこの修正係数を勉強し、使用してきた方もいるでしょう。 この小槇Fは、日本の流星研究のパイオニアである小槇孝二郎先生が経験的に考案した修正係数のようで、 本人も「今後の研究で改定されることが望ましい」としていたものです。

さて、現実の観測結果では、最微星が変わると流星数がどのように変わるのか求めたことがありますので、そのデータをもとに説明します。

| 図4 眼視観測の流星数(最微星と流星数の関係) | |

|---|---|

|

|

|

|

IMO(国際流星機構)に世界中から報告されたデータ(VMDB)から得られた結果です。 ペルセウス座流星群(PER)とふたご座流星群(GEM)の時期には、大量の観測報告が集まりますので、これを利用しました。最微星0.1等毎に観測を分け、 それぞれの観測結果から「最微星補正以外」を行なってZHRlm(その最微星lmでのZHR)を求めました。 群流星に関しては、半日違うと出現数が有意に異なりますので、 短期間のデータだけを使用しています(グラフタイトルに太陽黄経を示しました)。 また、nonPERやnonGEMは、ペルセ群やふたご群以外の流星(主に散在流星)のデータです。散在流星は夕方に少なく明け方に多くなりますので、 各地方時毎の出現数変化を求めた上で、地方時0時のときの出現数に補正しています。 最微星5.0~6.5等のデータは十分豊富にありましたので大きな○印で着色し、それ以外はデータがやや少なかったので、 参考データとして小さな○印で示しました。

図4は、横軸を最微星、縦軸を最微補正以外の補正をした流星数です。最微星が暗くなる(観測条件が良くなる)と 観測流星数が直線的に増加していることがわかります。ただし、このグラフの縦軸は対数目盛りにしてありますので、これで直線的に増加するということは、 指数関数的に流星数が増加していることを示しています。すなわち、小槇Fによる補正ではなく、 上に記したような「観測流星数に r6.5-Lm を掛ける」補正が正しい最微補正方法なのです。

流星群の活動が同じでも、輻射点高度が低いと少ない群流星しか見られません。「輻射点が天頂にあればこのくらいの流星数が見えたであろう」 というZHRを算出します。

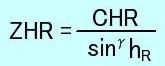

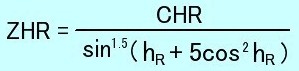

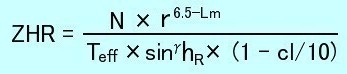

ZHRは次の式で求めることが多いです。

| ・・・(3) |

hR が輻射点高度です。γ の値をいくつにするかは研究者によって異なり、1.4~1.5を採用することが多いですが、 IMO(国際流星機構)では通常1.0を採用しています。(私も速報集計で1.0を採用しています)

なお、輻射点高度が低い場合の補正については、天頂引力の影響や、観測方向と地球の丸みの関係など、いろいろと難しい問題があります。 したがって、輻射点高度が低い場合には、十分な補正ができない可能性が高く、やむをえない場合を除き、 原則としては輻射点高度が低いデータ(例えば15度未満)は、集計に用いないのが普通です。

流星群の流星は、同じ方向から平行に地球に飛び込んできます。この流星がやってくる方向が輻射点方向になります。

| 図5. 輻射点高度と流星数の関係 | |

|---|---|

|

|

図5の左の図は輻射点が天頂にあるときで、右の図は輻射点高度 hR が30度くらいのときの状況を示したものです。 両者とも、太陽系空間での流星物質の空間密度(Flux)は等しい状況とし、流星物質の間隔 d も等しく描いています。 地表から見たときの流星物質の間隔を L とします。輻射点が天頂にあるときには d = L となりますが、輻射点が天頂にないときには d < L となります。 すなわち、輻射点が天頂にない場合、地表から見ると流星は広い範囲に分散させられるので、流星の空間密度が低くなり、観測流星数が減少します。 これは、太陽高度が高い夏は日差しが強く、太陽高度が低い冬には日差しが弱くなることと同じ原理です。

図5のように、輻射点高度によって、流星数密度が変化しますので、輻射点高度補正とはこの流星の空間密度を補正することです。

輻射点が天頂にない場合、天頂の場合に比べて流星数が d/L 倍に減少します。したがって、

輻射点高度が高いときには、地球大気層にほぼ垂直に突入してきます。すると、流星は短時間で大気の濃いところに突入します。 一方、輻射点高度が低いときには、流星物質は大気の濃いところに突入するのに比較的長い時間を要します。このため、輻射点高度が高い場合に比べて、 低い場合は、流星の最大光度がやや暗くなるのです。

流星が暗くなれば、眼視観測で捉えられる流星数が減少するはずです。したがって、輻射点高度補正では幾何学的な流星数の補正

しかし、IMOでは、多くの場合 γ = 1.0 で計算しています。

輻射点高度が低くなったときには、流星の経路長が長くなるのが普通です。図5でも、

発光点高度と消滅点高度を同じにしていますから、右の図の方が流星の長さが長くなっているのがわかるでしょう。人間が行なう眼視観測では、

同じ明るさの流星であれば、経路長の長い流星のほうが気がつきやすいものです。したがって、輻射点高度が低い場合に、

流星が暗くなる効果と経路長が長くなる効果がほぼ相殺してしまうと考えて、 γ = 1.0 で計算しているのです。

補正はできることなら少ない方が良いものです。また、過修正と負修正でどちらが良いかというと、 どちらかといえば負修正の方がマシだと考えています。適正補正が最も良いのですが、何が適正補正かを見抜くのは簡単ではありません。 そのような理由もあって、私の集計では、 γ = 1.0 で計算しています。

以前の流星関係のガイドブックには、次の式が用いられていました。(現在は、用いられていません)

ZHR = CHR ÷ sin (hR + 7×cos hR) 角度の単位は「度」を用います。ラジアン(弧度法)ではありません。

この式は経験的に得られた式で、輻射点高度が 0 であっても、少し流星が現れることを示しています。 確かに、輻射点高度が 0 であっても、若干流星が出現します。この理由は、輻射点が点ではなくある程度の面積を持っていること、地球の丸みの影響、 天頂引力のためです。しかし、天頂引力は流星の対地速度によって大きく変化します。

| ・・・(3-2) |

この補正を(3)式と比較すると、ほとんどの輻射点高度で、(3)式の γ = 1 の補正と γ = 1.5 の補正の間の補正になっています。

輻射点高度が3度未満になると、 γ = 1 の補正値より修正が少なくなります。

この式の理論的根拠を私は知りません。現在の眼視観測幹事である飯山氏が経験から導き出した補正式かもしれませんが、

比較的現実的な補正になっていると思います。

多くの観測データから集計をする場合、各観測のZHRを算出し、それらの平均をとるという方法もあります。 しかし、データの質が違うものを単純に平均をするというのではあまりよくありません。

観測条件が良い(雲量が少ない、最微星が良い、輻射点が高い)データは、 補正も少なく信頼度が高いです。 観測時間が短いよりも長い方が統計的に信頼できます。(ただし、 短時間で出現数が変化していない場合。) そこで、観測時間、雲量・最微星・輻射点高度補正で重みをつけて平均します。

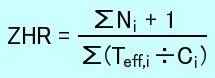

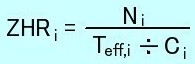

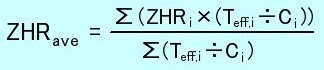

IMOで通常用いられている集計計算式

| ・・・(4-1) |

Ni は各観測の群流星数で、∑Ni が群流星総数になります。Teff,i は各観測の有効観測時間で、ここでの単位は“時間”です。

Ci は各観測の雲量・最微星・輻射点高度の補正値で、次の式で与えられます。

| ・・・(4-2) |

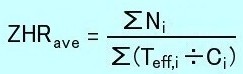

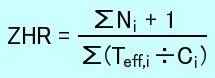

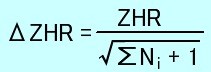

IMOで通常用いられている誤差計算式

| ・・・(4-3) |

流星はランダムに出現します。その結果、流星の出現はポアソン分布に従います。ところが、ポアソン分布は左右対称ではありません。

そのために、本来の平均値より若干少ない観測数になることが多いらしいです。

このあたりは、私もきちんと理解できていませんが。

「観測群流星数が0」のときでも、流星群が全く活動していないのではなく、

わずかに活動していても偶然観測時間内に検出できなかった可能性が十分あるわけですから、観測流星数にわずかな数値を加えることはおかしくありません。

また、ここでの計算は ∑Ni + 1 であって、 ∑(Ni + 1) ではありません。ある程度の観測流星総数があるときには、

この「+1」の影響は無視できるのです。

ただし、観測流星総数が少ないときには、この「+1」の影響は無視できません。観測量が豊富であれば良いのですが、 流星の出現数が少ない時期には観測量も減ることが多いです。観測報告が1件しかなく、その観測条件が良くない場合(例えば最微星が明るいなど)、 観測群流星数が 0個なのにこの「+1」によって ZHR が10を超えてしまうこともあります。 このようなときには誤差範囲内に ZHR=0 が含まれますから、誤差を正しく理解していれば良いのですが、 広く一般に流星群の出現状況を報告する場合には誤解を招くことが多いでしょうし、ある程度わかっている人でも「観測流星数 0 で ZHR が10を超える」 のは違和感があるでしょう。したがって、私の集計している 主要流星群 速報集計では、この「+1」を加えずに計算しています。

ある1人の ZHR は(1)(2)(3)式から求められます。まとめると次の式になります。

| ・・・(4-4) |

この式は、(4-2)式の Ci を用いると、(各観測者の値を意味する i をつけて)

| ・・・(4-5) |

多くの観測データを集計して平均の ZHR を求めるためには、各観測者の ZHRi を求めてから、観測条件で重みをつけて平均をとります。

観測条件が良い観測は、最微星 Lm が大きい(暗い)、雲量 clが少ない、輻射点高度 hR が高いもので、

言い換えると Ci が小さいものです。また、観測時間が短いものより長いもの方が重みがつきます。

したがって、 Teff÷Ci で重みをつければよいのです。

このため、平均 ZHR (ZHRave)は次の式で求められます。

| ・・・(4-6) |

ここで、(4-6)式に(4-5)式を代入すると、

| ・・・(4-7) |

さらに、流星出現がポアソン分布に従うことから流星数に1を加えると(4-1)式となるのです。

|

・・・(4-1)再掲載 |

あらためて誤差の式(4-3)を記します。

|

・・・(4-3)再掲載 |

流星はランダムに出現します。観測時間内に出現する流星数は平均10個/時のはずでも、ランダムな出現のため1時間の観測で10個より多く見られることも、

少なくしか見られないこともあります。本来の平均値が N 個のとき、実際に観測できる流星数が N からずれる量の標準偏差は N の平方根になります。

したがって、(4-1)式の ∑Ni+1 の代わりにその平方根を代入すれば ZHR の誤差になりますが、少し式変形すると(4-3)式になります。

ここで重要なことは、この誤差は、流星数のランダム性による誤差だけということです。 すなわち、雲量、最微星の判定誤差などは含まれていないのです。したがって、本来の誤差は(4-3)式で算出したものよりも大きいと思われます。 この点を理解して、誤差の値を見て欲しいと思います。

なお、私の集計している主要流星群 速報集計では、 この「∑Ni+1」の「+1」を加えずに計算しています。 ( ZHR の算出で「+1」を加えていないので、それに合わせています。)

一緒に観測していても、多くの流星を見る人と少な目の流星しか見られない人がいます。たくさん見る人は眼が良く最微星も良いのでしたら、

最微補正されるので問題ありません。しかし、最微補正では説明できないくらい流星数に差が出ることも少なくありません。

多くの流星を見ることができる人を「鋭眼観測者」

ZHR は「平均的な観測者1名」が最微星6.5等、雲量0、輻射点が天頂のときに観測する流星数です。

したがって、平均的な観測者を基準に個人補正をする必要があります。

IMOで通常用いられている個人差補正

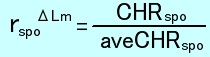

| ・・・(5) |

ここで、rspo は散在流星の光度比(3.4付近を用いることが多い)、

CHRspo はその観測者の散在流星の CHR 、aveCHRspo は多くの観測者の散在流星の CHR です。

ΔLm がその観測者の個人差で「最微星等級の補正」という形式にしています。

多くの流星を見る観測者では ΔLm がプラスの値、やや少ない数の流星を見る観測者では ΔLm がマイナスの値になります。

そして、ZHR を求める計算式で出てくる最微星 Lm を、 Lm → Lm + ΔLm とします。

注:流星をたくさん見る捕捉率の高い観測者が優秀で、捕捉率の低い観測者が劣っている、というわけではありません。 いつも捕捉率が安定している(ΔLm があまり変化しない)ことが重要なのです。

さて、散在流星数をもとにして個人補正をしていますが、散在流星数は夕方は少なく明け方に多くなりますし、季節によっても変化します。 したがって、その補正をしなければなりません。さらに、「散在流星の数は少ない」という問題があります。 1~2時間の観測では散在流星数があまり多くなりませんが、流星はランダムに出現しますので運・不運によって、偶然散在流星が多かったり少なかったりしますから、 これをもとに個人補正をすると正しい補正ができません。 また、多くの観測者のデータを集めなければ、平均的な散在流星数を求められませんので、個人補正値を求めることもできません。 個人補正を適用するのは簡単ではないのです。 自分で観測した結果から ZHR を求めてみようという人は、個人補正の計算までしないでもよいでしょう。

なお、私の集計している主要流星群 速報集計では、

個人補正を適用しています。ただし、散在流星数だけからの補正では、散在流星数の少なさによる問題等が大きく影響します。そこで、

過去のペルセウス座流星群とふたご座流星群の極大前後の群流星数の観測データも用いて個人補正値を算出しています。

ペルセ群とふたご群は、多くの観測が集まりますので観測者同士の比較がしやすいこととともに、その毎年の活動が比較的安定しているからです。

また、散在流星の光度比ですが、IMO等では 3.4 付近の値を用いているようですが、私は 2.1 を適用しています。

私は以前、IMO のデータから最微星等級と観測流星数の関係を調べたことがあります。その結果の一部は、

このページの図4(2-e. 補足:小槇Fについて)に掲載していますが、

ペルセ群やふたご群の時期では、最微星が1等級暗くなると散在流星数がおよそ 2.1 倍になっていました。これは光度比がほぼ 2.1 だということを示しています。

光度分布から求めたものではないのですが、CHR算出や個人補正を求める際には、この方法で求めた光度比を用いた方がより適切だと考えています。